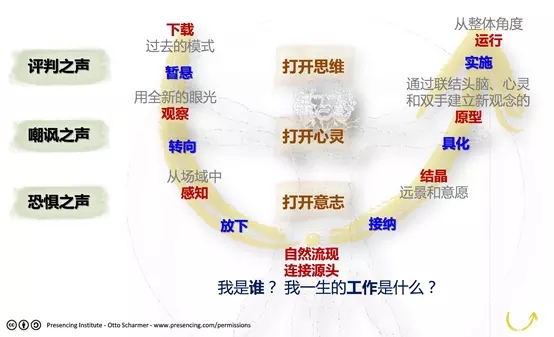

U型理论的一段原文如下:

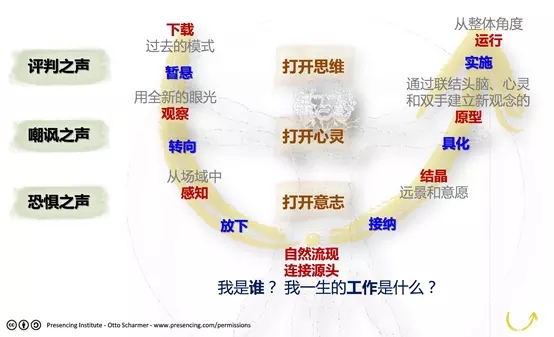

下载:重复过去的模式--按个人的习惯思维方式看待世界;

观察:暂悬评判并用全新的眼光去观察世界--被观察的系统独立于观察者;

感知:联结到场域,从整体的角度参与到情境当中--观察者和观察对象之间的界限开始消失,系统开始观察自己;

自然流现:联结到最深层次的源头,未来的场域开始从那里生成--从源头展望;

结晶:愿景和意愿--从想要生成的未来设想新生的创造;

建立原型:就周围的实际情况来建立原型,通过实干探索未来--通过“和周遭保持对话”来行动创新;

运行:在实践和基础设施中展示和实现创新--将创新融入共同进化的大型生态系统的环境中。

春燕发问:卢老师 这段文字 您可以语音逐条帮我们解读一下吗 有些不是特别理解

Jeff解读如下(群语音留言,口语较多,见谅):

首先谢谢大家对这个话题感兴趣,这是我早上在一个群里看到小明发的一个帖子,我觉得这是高度浓缩的,总结了U型理论的一些概念,所以转发到这里。大家如果有兴趣,其实有更多的资源可深入学习,包括U型理论的慕课课程,是全免费的,可以在网上自己自学。u.lab慕课是非常好的一个课程,来自麻省理工(MIT)自然流现研究院(PI)。

U型理论是奥托博士提出的理论,可以用在很多地方,比如领导力发展、变革、创新等和未来不确定性相关的工作的领域中。u.lab慕课课程在全球掀起了一场创变运动。全球很多国家,同时在学习运用这个慕课。因为VUCA时代的到来,该如何去面对不确定性,这是一个巨大的挑战,U型理论是应对乌卡时代的一套非常好的理论、工具和方法。

关于U型理论其实有很多的内容,奥托博士有好几本书,这是个非常深的领域,但又和我们每个人实际的日常工作非常相关,所以有空大家可以深度学习。

下面我就谈谈我个人对U的一些理解:为什么我在爆品的用户洞察这个领域特别推崇和重视U型理论?因为U型理论有一个很重要的应用就是创新,就是面对不确定性,我们如何快速应对变化的外部环境,寻找到一条全新的、更高效、更有效的路径,满足客户需求,去做好业务变革,或者做好公司的经营。U型理论和创新非常相关,创新这个领域,是我个人非常喜欢和推动的领域。

下面谈谈我对这七段话的理解,我认为这七段话其实就谈了一个创新的过程,包括你怎么样去打造爆品,怎么样去创新你的产品和服务。

1、下载:重复过去的模式--按个人的习惯思维方式看待世界;

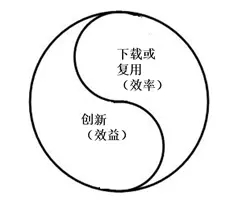

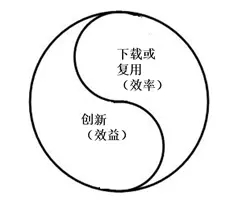

下载其实就是我们的不创新的状态,就是不断的重复、复用。其实这个方式仍然是有效的,特别是你面对那些熟悉的业务、客户、场景,为了提高效率,可能就是用这种不断重复的方式去应对,所以说下载式的模式并非一个落后的模式,它主要的应用场景是,你做的工作是一个熟悉的、重复性的劳动,这种情况下下载模式是有效的。

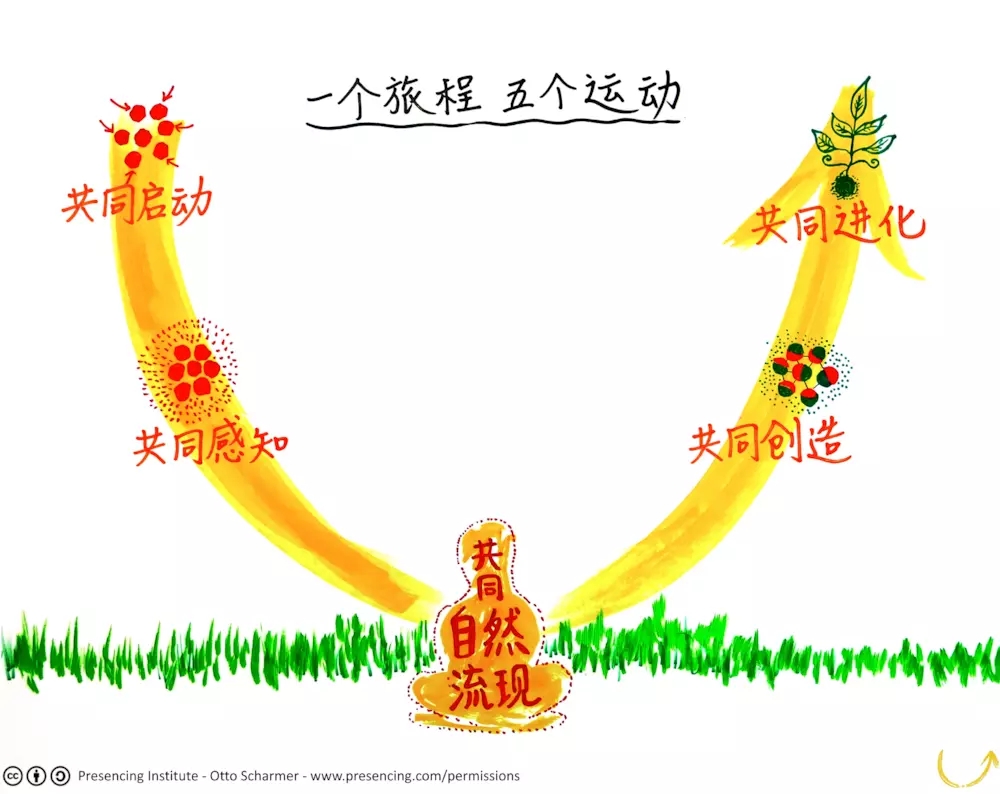

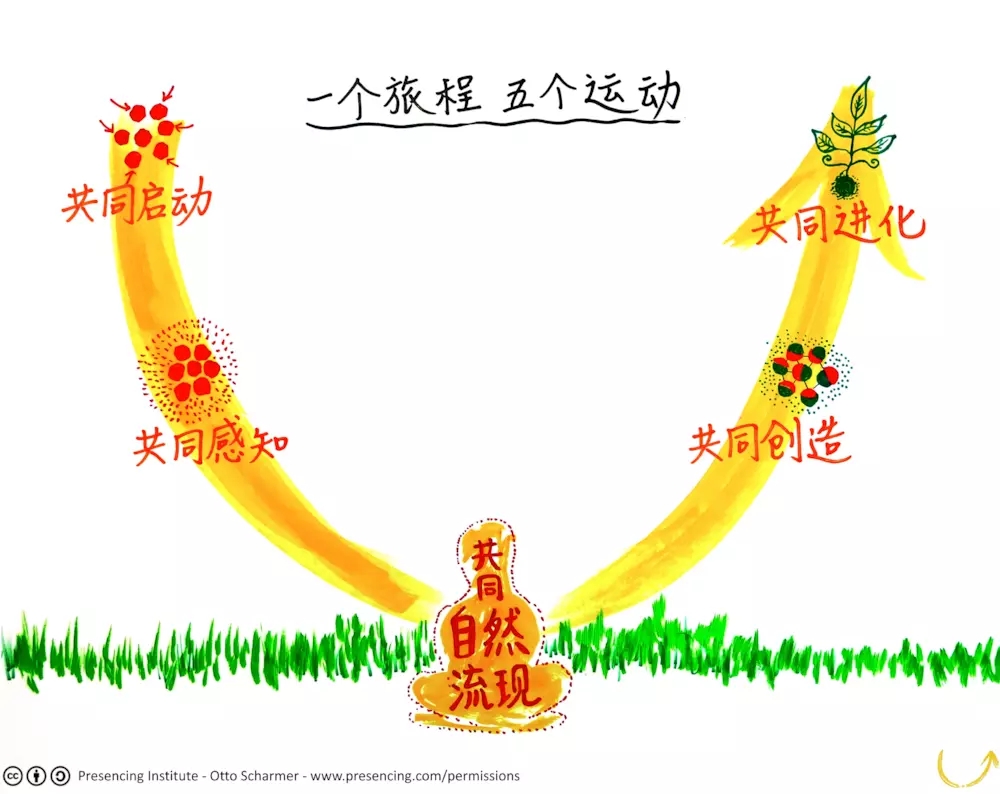

但现在的世界变化太快了,简单的重复、模仿难以为继,这导致下载的方式经常失效,所以这就要进入创新过程。下面这六步其实是创新的一个过程,U型理论是这么定义的,设计思维方法(DesignThinking)虽然没有这么明确说,但它内在的逻辑路径和U型理论完全一样。所以这六个步骤就是U型理论提出的一个创新的路径。U型理论的课程,包括每一次workshop工作坊,每场活动,按照其落地方法“一个旅程 五个运动”来进行,体现了U型理论精髓,所以U是一个知行合一的理论。

2、观察:暂悬评判并用全新的眼光去观察世界--被观察的系统独立于观察者;

创新开始的第一步就是观察。人类因为有条件反射的习惯,当你在观察的时候,其实你内心不断在解读,而解读的时候,都是根据我们过去的思想、经验,固有的模式来解读的,这时候观察往往就无效了,这样是观察不出来新东西的。所以在观察的时候要暂悬评判,最好的状态就是像婴儿一样,或者像一个白痴一样,好像我什么都不知道,全然空杯的去观察。这时候你才能够接收到外部环境,那些新的事物,不熟悉的东西,所以观察最难的是暂悬评判。乔布斯推崇的那句有名的话‘Stay foolish’也是这个意思。

所谓被观察者和观察系统要独立的概念,其实我也是第一次注意到。我现在看这句话就和量子理论很有关系,在量子理论里有一个很重要的观点,量子的状态其实是一个概率。就是说只有当你在观察的时候,量子才会呈现一个确定的状态;你在没有观察的时候,这个量子状态其实是混沌的、不确定的一个概率。所以在观察的时候,观察者会影响到被观察者,这是量子理论的观点。U型理论强调观察的时候,你尽量独立于被观察的系统。也就是说,你要减少在观察过程中,对于被观察对象的影响。

举个例子,比如我们在访谈用户、观察用户的时候,有一个很重要的工具,就是透过玻璃幕墙观察。这个幕墙是从一面可以看过去,但是从那边看不透的玻璃。比如说小朋友在玩一个玩具的时候,或者用户在使用你的产品的时候,你可以在玻璃这边观察,但玻璃另外一边的小朋友不知道你在观察他,你从玻璃幕墙的一边可以全然看到玻璃幕墙那边用户使用产品的整个过程的真实场景。但用户是全然未知的,他不知道自己在被观察。那么这种观察就有助于我们掌握到观察的真实情况。你可以想象一下,如果这个玻璃幕墙不存在,实际上小孩儿或者用户,他会察觉到他自己在被观察,他可能就会扮演一些角色,呈现一些他希望你看到的场景,这时候就存在一些现实的扭曲了。

3、感知:联结到场域,从整体的角度参与到情境当中--观察者和观察对象之间的界限开始消失,系统开始观察自己;

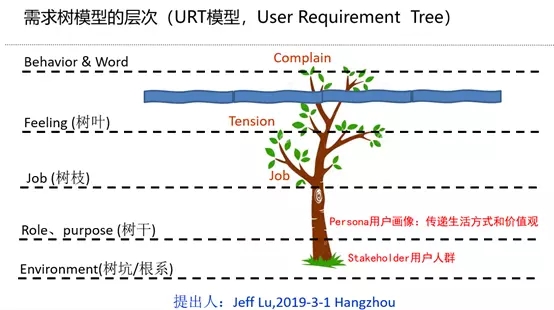

产品和服务的用户都是人,所以用户使用产品的过程其实是个复杂的精神+物质+经济+社会的大系统,不是一个简单的机械系统。产品和服务的创新也是一个复杂大系统,不是简单的机械系统。用户到底是怎么想的,你要知道他内心的想法。所谓用户洞察,其实是洞察水面之下的想法。

观察通常能看到的是水面上的东西,就是表面的东西,就是语言和言行,但是这个是不够的,所以我们要探到水底去,也就是说进入水面下面。这就进入第二步,第二步是感知,感知这个部分是开始进入隐形的部分,不是显性的,这就是U型理论最厉害的地方,让你能看到表面、显性的东西,又能够深入到水面下。

感知这一步就是要感知到用户、被观察对象的情绪,但是在感知情绪的时候,必须链接,就是观察者要能和被观察对象的情绪调到同一个频道,就像收音机或者电视机,你要看这个频道的时候,你要调到同一个发射频率去。想象一下,情绪就像波形,你要去感知情绪的时候,要调到同样一个频道才能接收到对方的情绪。这就对观察者,在情绪的自我认知、感知、了解等能力提出了很高的要求。要做好产品创新、服务创新的人,不光要有智商,还要有很高的情商。

观察者和被观察对象能够连接起来、情绪能够同频的时候,观察者和被观察者的界限开始消失,就是说,他们开始感受到一种同一感、同频感,这个时候,其实我们才能深度理解用户。当用户感觉到被理解的时候,他可能才会真实地呈现他的想法。当用户知道你理解他,他会感受到一种释然、安全,可能会把内心中真实的想法谈出来,否则往往都是一种防卫和假象。

这就是为什么乔布斯不做用户访谈的一个原因。如果跟用户访谈的时候,没有办法感知用户,用户其实都是处于一种非安全的防卫状态,他谈到的东西可能都是他潜意识的一种扮演,他说的可能都不是他真实的想法。什么叫真实?就是用户自己都意识不到的东西才是真实的。所以,感知这个层面,让观察者和被观察者能够直接链接在一起,双方一起构建了一个容器,一个场域,用户感觉到安全了,他才能谈出来一些东西,这就是观察者和被观察的界限消失的意思。

系统开始回观自己,这是U型理论一个比较深刻的洞见。系统开始观察自己这一点,在变革时是非常重要的一个点。系统只有看见自己的时候,系统才能够尝试去转变,或者说从发现自己、看见自己、接纳自己,才开始走向转变。

系统开始观察自己,这个点在我们创新领域的意义,可能就是将现状的问题和挑战真实呈现出来,从而让创新的利益干系人看到自己的责任、承担,从而推动创新的发生。

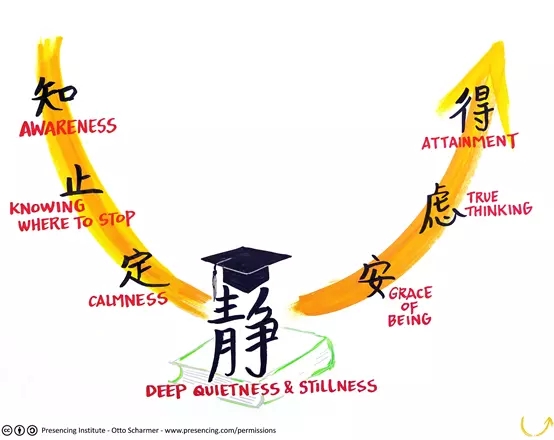

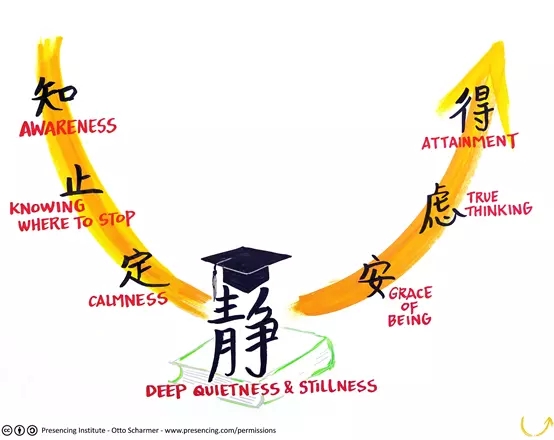

4、自然流现:联结到最深层次的源头,未来的场域开始从那里生成--从源头展望;

这一步是从感知跨越情绪层进入更深的水底了,就是我们的价值观,身份,以及使命这个层面,U型理论叫自然流现这个阶段,提到一个很重要的概念:源头。源头我理解就是人们共同连接在一块儿的一个部分(荣格叫集体潜意识),在组织中通常就会呈现为组织使命、企业使命,个人就是个人使命,就是每个人自己的源动力。

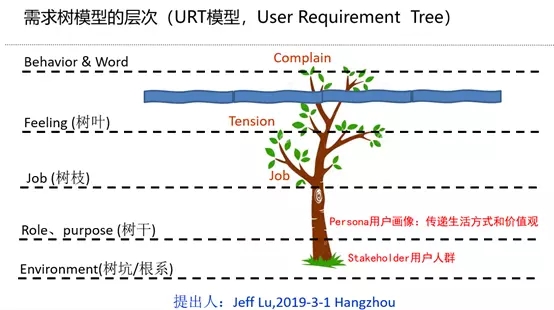

为什么要连接到源头?在CSO爆品理论里面我提出了URT模型(如上,URT模型很多细节源自U型理论),我们洞察用户需求的时候,从用户的抱怨、情绪,再往下,要了解用户的任务。他为什么会有这个任务?实际上和用户是一个什么样的人相关的。用户是一个什么样的人,就是用户的身份定位,角色,价值观甚至是他的个人使命。当你能洞察到这个部分的时候,应该说你洞察到用户需求的根本了,所以如果到源头这个点,到自然流现阶段,你和用户有一些共创的话,那这个创新应该是最深度的一个创新,是能彼此多赢的一个很好的解决方案。

这就是自然流现这个层次,这个层次通常日常工作中比较少碰到,或者说要进入自然流现状态比较困难,甚至要有一些机缘和缘分才行。要做非常精心的设计、安排,构建良好的场域才有可能。有些公司在讨论企业使命时,会拉出去到度假村等很远的地方,在非常安静的地方,从过去、现在、未来做全程回顾和展望,刷新个人使命,刷新企业使命,其实都是一个自然流现的过程。从本质上说创新产品就是为客户服务,就是要连接用户的使命、企业的使命去创新。

5、结晶:愿景和意愿--从想要生成的未来设想新生的创造;

到自然涌现了以后,会涌现出一些东西,你和用户,或者观察者和被观察者,会共创出来一些全新的东西。这些全新的东西,跟过去条件反射的下载场景是完全不同的,这些东西,在自然涌现的过程中慢慢就会结晶出来,U型理论就用这个字叫结晶。这些东西就是全新的,创新的东西,跟过去是完全不一样的。这当然是最珍贵的,但它往往是一些初始的想法、概念、思路,还是很简陋、粗放的。

U型理论还有一个很重要的概念,就是向未来学习。源头还有一个来源,就是未来的愿景,我们共同想要打造的那个愿景,那也是我们的源头、动力源头。从愿景反推回当下,或者我们如何从当下走到那个未来的愿景,这也是从源头涌现出来的东西,这个部分也是结晶出来的。这些结晶的原始概念,最初始的概念,虽然可能非常粗略,但是它和过去的解决方案是不同的、是创新的,它是考虑、联结了多重利益干系人的共同愿景和使命,所以往往是最有力量的。

6、建立原型:就周围的实际情况来建立原型,通过实干探索未来--通过“和周遭保持对话”来行动创新;

有了结晶,下一步就会进入建立原型这个环节。建立原型这个环节,U型理论就和从零到一、精益创业理论、设计思维方法是非常相似的。我们要快速搭建原型,对原型不要求全责备,不要尽善尽美,就是最原始的,最简单的一个原型,快速运用,去和原型相关的利益干系人沟通,和周围的人不断沟通,听取周围利益相关方真实的反馈,再去完善原型,不断迭代。这就是从零到一主张的,快速迭代、快速改进、早点犯错、早点成功。这时面对发现的错误,不要当做问题,而要看成是一个好事。

要构建一个原型,需要创作原型的团队,要构建原型实验迭代的平台,搭建周围环境,还要打造一个快速构建、测试、反馈、迭代的闭环机制,包括从零到一里面提到的数据收集方法、数据差距分析和学习、建立假设、重新构建,又重新投放一个新版本去测试等。U型理论和从零到一的过程是一致的,而U型理论是从深层次的逻辑来讲的;从零到一、精益创业,更多的是实践方法。

7、运行:在实践和基础设施中展示和实现创新--将创新融入共同进化的大型生态系统的环境中。

原型快速迭代后,要去批量应用。最后一步是把得到的原型去重新固化到已有的生活和场景中,更多地去做批量的复制和推广。实际上也是形成了新的下载式的模式。这个过程中,U型理论特别强调生态的打造,就是说基于多赢的概念,而不是自己去赚取最大的利润,不顾利益关系方、不顾地球环境的方式。它是良性的、多赢的,是考虑到人类共同命运体的利益的,这样的一个批量复制和推广。

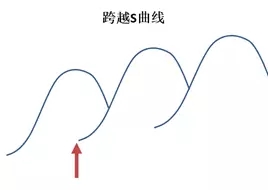

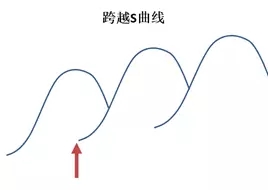

运行是和我们日常工作、生活融合在一起的,这是结束也是开始,一个新循环的开始。在最后的批量推广的过程中,你同时可以进行观察,观察就能发现一些新的机会,创新的新机会,开始新的创新,又会进入感知,自然流现的一个新的循环,所以这就是一个S曲线。这六步做完了以后,会从第六步又回到第一步,这样一个不断迭代,螺旋上升的S曲线的超越,这就是一个创新的持续过程,这个过程和下载是对立的,一个是创新一个是下载,下载是常见的模式,创新是一个六步的创新模式。

小广告:

CSO是CreatSuperOne的缩写,CSO社群宗旨是洞察用户需求、打造爆品!本社群定位于帮助参与者解决产品和服务创新工作中的疑难问题,通过跨界学习和协同创新,帮助大家打开思路。每次活动围绕某一个专题、或一个案例进行,主题可涵盖:市场聚焦、需求洞察、挖掘痛点、创意思维、上市推广、版本迭代、复盘提炼、运营分析、团队协作等。

CSO 社群发起人:卢朝晖(Jeff Lu,卢刚):高级顾问、高管教练、前华为人,坐标杭州,20多年知名高科技企业研发、管理实践经验。Jeff是软件工程师出身,在华为公司工作时参予多个大型项目研发、管理工作,后主持方太、宝时得、新奥、杰克等大中型企业研发和项目管理体系变革项目,高管团队教练项目,着有专着《向华为学习:卓越的产品管理》。

来源:admin发布日期1970-01-01 08:00浏览次数

来源:admin发布日期1970-01-01 08:00浏览次数